3月3日といえば“ひな祭り”ですよね!ひな人形を飾るなど『女の子のための祭り』というイメージはあっても、その詳しい意味や由来については知らない人が多いのではないでしょうか?

そこで今回は、2024年のひな祭りについてや、ひな人形を飾る期間、ひな祭り・ひな人形・ひな飾りの意味まで詳しく紹介していきます。

目次

ひな人形はいつから・いつまで飾るの?

ひな人形を3月3日に飾るというのは知っているけど、いつからいつまで飾ればいいのかイマイチわかりませんよね。

結論から言うと、ひな人形を飾る期間に決まりはありません、とは言っても期間の目安はあります。

飾り始める時期は“立春”にあたる2月4日頃、もしくは二十四節気の“雨水(うすい)”にあたる2月19日頃が良いとされており、前日に飾る「一夜飾り」は避けた方がいいといわれています。

また、“雨水”にひな人形を飾ると良縁に恵まれるとの言い伝えもあります。これは“雨水”が「雪解けが始まり水が豊かになる時期」という意味であることと、ひな祭りが元々は「人形に邪気を移し水に流して祓う行事」であったことが関係しているようです。

雛人形を片付け始める時期については、二十四節気の“啓蟄(けいちつ)の日”の3月6日頃、もしくはひな祭りから約2週間が目安とされています。ですが、それよりも天候で判断したほうが良さそうです。

というのも、ひな人形は湿気にとても弱いので、湿度の高い日に片付けをするとカビやシミができてしまうことがあるからです。そのため、よく晴れた湿度の低い日にひな人形を片付けましょう。

結論から言うと、ひな人形を飾る期間に決まりはありません、とは言っても期間の目安はあります。

飾り始める時期は“立春”にあたる2月4日頃、もしくは二十四節気の“雨水(うすい)”にあたる2月19日頃が良いとされており、前日に飾る「一夜飾り」は避けた方がいいといわれています。

また、“雨水”にひな人形を飾ると良縁に恵まれるとの言い伝えもあります。これは“雨水”が「雪解けが始まり水が豊かになる時期」という意味であることと、ひな祭りが元々は「人形に邪気を移し水に流して祓う行事」であったことが関係しているようです。

雛人形を片付け始める時期については、二十四節気の“啓蟄(けいちつ)の日”の3月6日頃、もしくはひな祭りから約2週間が目安とされています。ですが、それよりも天候で判断したほうが良さそうです。

というのも、ひな人形は湿気にとても弱いので、湿度の高い日に片付けをするとカビやシミができてしまうことがあるからです。そのため、よく晴れた湿度の低い日にひな人形を片付けましょう。

ちなみに「雛人形は片付けるのが遅れると婚期が遅くなる」という話は迷信で、実際は「片付けがちゃんとできないようでは、きちんとした女性になれず、お嫁さんにもなれませんよ!」というしつけの意味が込められています。

ひな祭り・ひな飾りの意味は?

ひな祭りやひな壇に飾る人形、料理などのひな飾りの種類や意味について紹介していきます!

ひな祭り

ひな祭りとは、女の子の健やかな成長と幸せを願う行事のことを指します。

由来は諸説ありますが、中国の文化である「上巳(じょうし)の節句」が平安時代の頃の日本に伝わってきたという説が有力です。

季節の節目を意味する「節」のころは、昔から邪気が入りやすいとされており、中国では川で身を清める習慣がありました。それに習い日本では、紙などで作った人形に自分の災厄を移して海や川などの水に流すことで、邪気を祓う「流し雛」が行事として広がっていきました。

またその頃、貴族の子どもの遊びである「ひなあそび」現在でいう「おままごと」のような人形遊びが流行していました。この「流し雛」と「ひなあそび」が時代とともに結びつき、江戸時代には現在の「ひな祭り」になったとされています。また、ひな祭りが3月3日に定められたのもこの頃と言われています。

由来は諸説ありますが、中国の文化である「上巳(じょうし)の節句」が平安時代の頃の日本に伝わってきたという説が有力です。

季節の節目を意味する「節」のころは、昔から邪気が入りやすいとされており、中国では川で身を清める習慣がありました。それに習い日本では、紙などで作った人形に自分の災厄を移して海や川などの水に流すことで、邪気を祓う「流し雛」が行事として広がっていきました。

またその頃、貴族の子どもの遊びである「ひなあそび」現在でいう「おままごと」のような人形遊びが流行していました。この「流し雛」と「ひなあそび」が時代とともに結びつき、江戸時代には現在の「ひな祭り」になったとされています。また、ひな祭りが3月3日に定められたのもこの頃と言われています。

ちなみに、ひな祭りは「桃の節句」とも言われますが、これは中国の上巳の節句で桃の花が使われていたからです。中国では桃の花に長寿や魔除けの力があるとされていました。

ひな人形

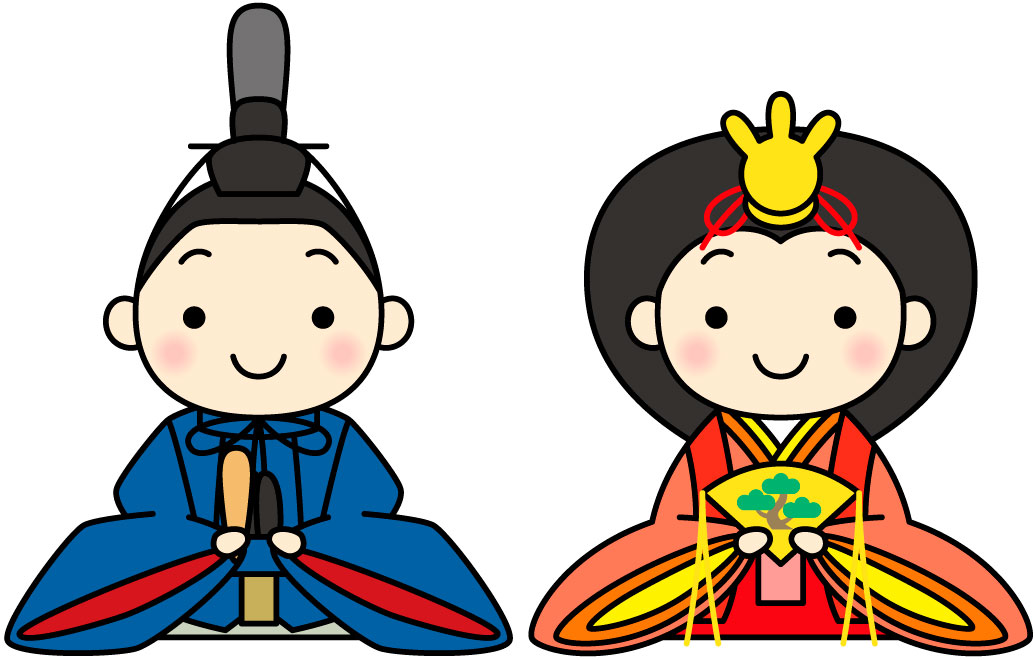

・内裏雛(だいりひな)

男雛(おとこびな)と女雛(おんなびな)がセットで、天皇と皇后を表しています。

・三人官女(さんにんかんじょ)

・三人官女(さんにんかんじょ)

宮中に仕える女官を表しています。向かって右から、長柄銚子(お酒を注ぐための酒器)、三方(盃が乗っている台)、銚子(長柄銚子にお酒を注ぐための酒器)を持っています。

・五人囃子(ごにんばやし)

・五人囃子(ごにんばやし)

能のお囃子(はやし)を奏でる楽人を表しています。向かって右から、謡、笛、小鼓、大鼓、太鼓を持っています。

・随身(ずいしん)

・随身(ずいしん)

男雛(おとこびな)と女雛(おんなびな)の護衛を表しています。通称「右大臣」「左大臣」呼ばれ、向かって右が左大臣で年配者、向かって左が右大臣で若者です。

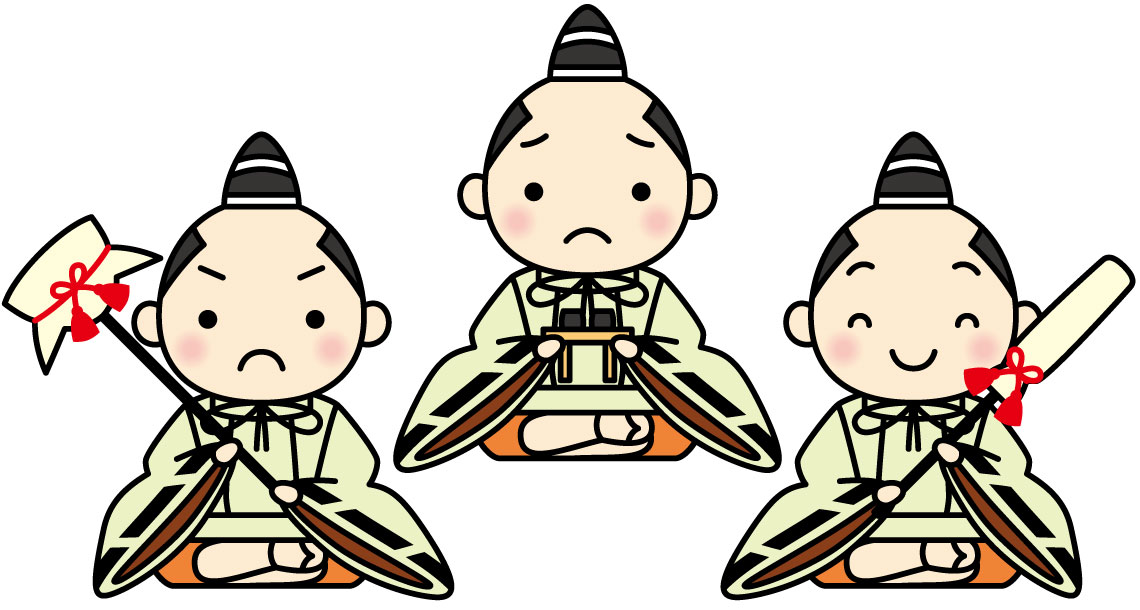

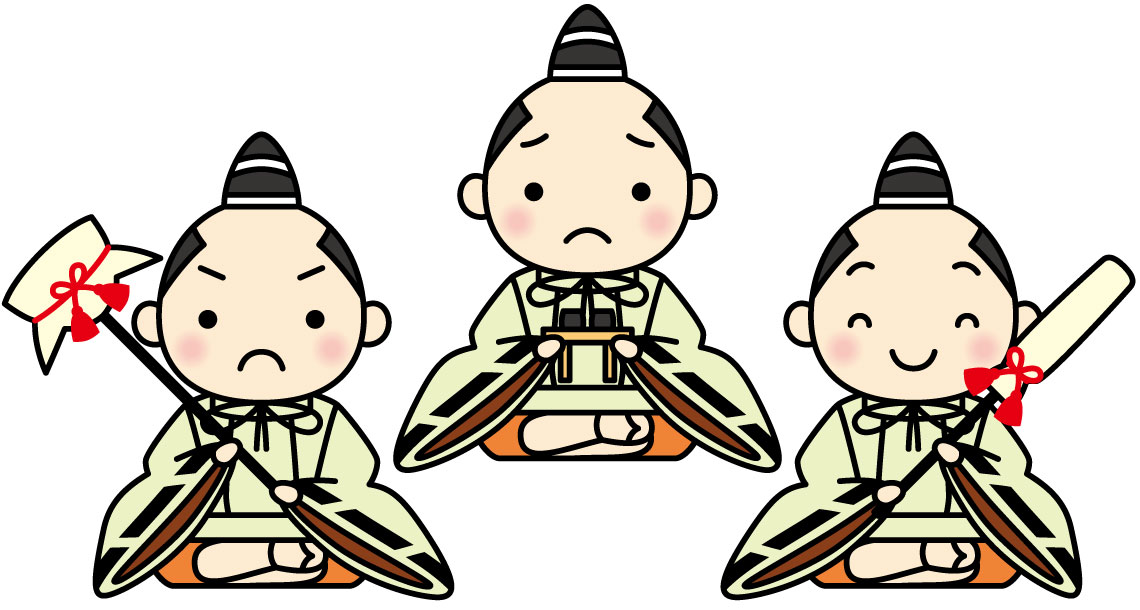

・士丁(しちょう)

・士丁(しちょう)

従者と護衛を表しています。>関東では主に向かって右から、立傘、くつ台、台傘を持ってお供としての役割を担います。関西では主に向かって右から、ほうき、ちりとり、熊手をもって宮中の清掃の役割を担っています。また、怒り・泣き・笑いの表情から三人上戸(さんにんじょうご)と呼ばれることもあります。

※段数が増えると他の人形が置かれることもあります。

・内裏雛(だいりひな)

男雛(おとこびな)と女雛(おんなびな)がセットで、天皇と皇后を表しています。

宮中に仕える女官を表しています。向かって右から、長柄銚子(お酒を注ぐための酒器)、三方(盃が乗っている台)、銚子(長柄銚子にお酒を注ぐための酒器)を持っています。

能のお囃子(はやし)を奏でる楽人を表しています。向かって右から、謡、笛、小鼓、大鼓、太鼓を持っています。

男雛(おとこびな)と女雛(おんなびな)の護衛を表しています。通称「右大臣」「左大臣」呼ばれ、向かって右が左大臣で年配者、向かって左が右大臣で若者です。

従者と護衛を表しています。>関東では主に向かって右から、立傘、くつ台、台傘を持ってお供としての役割を担います。関西では主に向かって右から、ほうき、ちりとり、熊手をもって宮中の清掃の役割を担っています。また、怒り・泣き・笑いの表情から三人上戸(さんにんじょうご)と呼ばれることもあります。

※段数が増えると他の人形が置かれることもあります。

ちなみに、ひな人形には

・京都でつくられる「京雛(きょうびな)」

・関東でつくられる「関東雛(かんとうびな)」

があり、それぞれ人形の顔や雰囲気、並べ方に特徴があります。

「京雛(きょうびな)」は平安時代の風習を取り入れた並べ方、「関東雛(かんとうびな)」は現代の国際基準を取り入れた並べ方であり、どちらが正しいということはありません。お住まいの地域や好みで選んでみてくださいね。

・京都でつくられる「京雛(きょうびな)」

・関東でつくられる「関東雛(かんとうびな)」

があり、それぞれ人形の顔や雰囲気、並べ方に特徴があります。

「京雛(きょうびな)」の特徴

・左(向かって右)に男雛、右(向かって左)に女雛を飾る

・目が細くおっとりした顔立ち

・左(向かって右)に男雛、右(向かって左)に女雛を飾る

・目が細くおっとりした顔立ち

「関東雛(かんとうびな)」の特徴

・右(向かって左)に男雛、左(向かって右)に女雛を飾る

・目鼻立ちがはっきりした顔立ち

・右(向かって左)に男雛、左(向かって右)に女雛を飾る

・目鼻立ちがはっきりした顔立ち

「京雛(きょうびな)」は平安時代の風習を取り入れた並べ方、「関東雛(かんとうびな)」は現代の国際基準を取り入れた並べ方であり、どちらが正しいということはありません。お住まいの地域や好みで選んでみてくださいね。

リンク

ひな祭りの料理

・蛤(はまぐり)のお吸い物

はまぐりの貝殻は、初めから組み合わせだったもの同士でないとぴったり合わさらないという特徴があります。

そのため、一生を添い遂げる仲の良い夫婦を連想して「良い相手と結婚できますように」という良縁の願いが込められています。

・菱餅(ひしもち)

・菱餅(ひしもち)

菱餅は赤・白・緑の三色の菱形のお餅です。

「赤」は厄を祓う桃の花を表しています。

「白」は清浄を表し、残雪を模しています。

「緑」は春先に芽吹く蓬(よもぎ)の新芽によって穢れを祓い、萌える若草に喩えています。

菱形の形に関しては諸説あり、大地を表すという説や、菱の繁殖力の高さから子孫繁栄を願ったという説、菱餅の形は心臓をかたどったものという説もあります。

・雛あられ

・雛あられ

雛あられは4色でそれぞれ四季を表していると言われています。

・緑 → 春

・ピンク → 夏

・黄 → 秋

・白 → 冬

・白酒(しろさけ)

・白酒(しろさけ)

白酒は江戸時代から雛祭りのお供えとして扱われるようになりました。室町時代から桃の花を浸した酒を飲んでいたものが変化したと伝えられています。

・ちらし寿司

・ちらし寿司

ちらし寿司に入っている具が縁起物であり、エビは長寿、レンコンは見通しが良い、豆は健康でマメに働く、菜の花は春らしさの演出など具材ひとつひとつに意味があります。

また、様々な具材を混ぜ合わせて作り、将来食べるものに困りませんようにという願いが込められています。

・蛤(はまぐり)のお吸い物

はまぐりの貝殻は、初めから組み合わせだったもの同士でないとぴったり合わさらないという特徴があります。

そのため、一生を添い遂げる仲の良い夫婦を連想して「良い相手と結婚できますように」という良縁の願いが込められています。

菱餅は赤・白・緑の三色の菱形のお餅です。

「赤」は厄を祓う桃の花を表しています。

「白」は清浄を表し、残雪を模しています。

「緑」は春先に芽吹く蓬(よもぎ)の新芽によって穢れを祓い、萌える若草に喩えています。

菱形の形に関しては諸説あり、大地を表すという説や、菱の繁殖力の高さから子孫繁栄を願ったという説、菱餅の形は心臓をかたどったものという説もあります。

雛あられは4色でそれぞれ四季を表していると言われています。

・緑 → 春

・ピンク → 夏

・黄 → 秋

・白 → 冬

白酒は江戸時代から雛祭りのお供えとして扱われるようになりました。室町時代から桃の花を浸した酒を飲んでいたものが変化したと伝えられています。

ちらし寿司に入っている具が縁起物であり、エビは長寿、レンコンは見通しが良い、豆は健康でマメに働く、菜の花は春らしさの演出など具材ひとつひとつに意味があります。

また、様々な具材を混ぜ合わせて作り、将来食べるものに困りませんようにという願いが込められています。

リンク

リンク

まとめ

日本の伝統的な行事として誰もが知っている「ひな祭り」ですが、由来や意味を知るとさらに楽しむことができます。「女の子が幸せでありますように」という願いが込められている日本の素敵な行事なので、女の子の健やかな成長を願って、ぜひお祝いしてあげてくださいね。